p e t i t s s o l e i l s d e m é m o i r e

16 août au 29 septembre 2025

Centre des Arts et de la Culture

Chicoutimi, Saguenay

Entrevue avec Andréanne Larouche, Place publique avec Catherine Doucet, Ohdio Radio-Canada, Saguenay-Lac-Saint-Jean

petits soleils de mémoire est une exposition sur l’avant, l’après et ce qui subsiste entre les deux. Un espace de mémoire et de recueillement, traversé par les souvenirs d’enfance, les visages qu’on continue d’aimer, les détails qui reviennent avec force. À travers des photographies d’archives, des objets familiers, des poèmes, des lettres manuscrites et des fragments de vie, j'explore la lente traversée du deuil, la mémoire d’un corps disparu et l’empreinte laissée par une vie qui s’éteint avec lucidité.

On y rencontre des traces familiales, des images réapparues, parfois douloureuses, parfois tendres. C’est un lieu de ressouvenance où les objets murmurent encore, où une chansonnette résonne dans le silence. Une invitation à ralentir, à réfléchir à la préciosité de la vie, à ce que l’on a, à ce qui peut s’effacer. Une manière de revivre les souvenirs sans reculer, de nommer sans figer, de regarder sans détourner les yeux, sans trahir ni édulcorer. Un geste pour honorer la mémoire et la beauté de ce qui n’est plus, sans jamais tout à fait disparaître. Ici, tout parle de la fin, pas celle qu’on redoute de loin, mais celle qu’on regarde dans les yeux, de près.

Dans cette exposition, je revisite ma jeunesse et la vie de ma mère, du bonheur à la maladie. C’est la chaleur des souvenirs d’enfance : la peau au vent, les étés au chalet, les repas en famille, les sourires captés sur pellicule… mais aussi la brûlure du soleil : celle du temps, de la maladie, de ce qui fissure les jours heureux. Ce qui chauffe finit parfois par marquer la peau.

L’exposition se déploie entre douceur et douleur, joie et fin, souvenirs tendres et souvenirs qui pincent. Elle ne documente pas la maladie, mais en porte la trace invisible : infiltrée, insidieuse, presque imperceptible, laissant entrevoir une atteinte discrète qui gagne du terrain, un dérèglement lent du vivant. Ici, les choses simples (chandail porté, mot croisé quotidien, chanson fredonnée) ne sont pas parties. Elles sommeillent dans la mémoire, dans les objets, dans les images. Il suffit de s’arrêter, de regarder, pour qu’elles reprennent vie.

L’exposition se lit comme un récit à deux voix : celle d’une mère et celle de l’enfant qu’elle a porté, devenu adulte. On chemine d’abord à travers les photographies issues d'archives familiales où l’on découvre la mère jeune femme, puis en couple, enfin mère à son tour. Plus de deux cents images ont été numérisées et retrouvées au fil d’un travail à la fois de recherche et d’archiviste. Chaque photographie a été choisie une à une pour dessiner l’étendue d’une vie, ses moments de lumière, avant que le ciel ne se couvre. Peu à peu, je m’inscris dans ces images : dans ses bras, sur la plage, au chalet, là où le temps semblait suspendu. Ces instants captés racontent une famille heureuse, saisie dans l’insouciance, juste avant la tragédie.

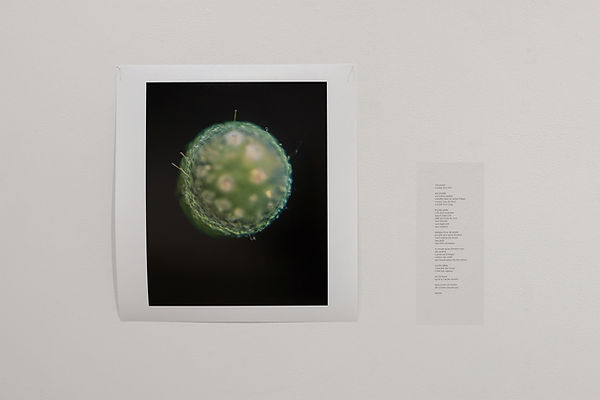

À ces archives s’ajoutent des montages numériques, des images de cellules et de bactéries qui inscrivent peu à peu la présence insidieuse de la maladie infiltrant les souvenirs comme une seconde peau. On retrouve aussi des objets personnels et symboliques, un poème, une vidéo rare et une phrase tirée d'une chanson qui m'accompagne depuis toujours : « Oh simple things, where have you gone? ». Elle résume le sentiment de perte, mais aussi la nostalgie de l’enfance, de ses gestes quotidiens et de ses bonheurs fugaces que l’on mesure souvent trop tard. Adulte, j’aurais voulu redonner, gâter, partager encore, mais le temps m’a été volé. Cette phrase rappelle à quel point les petites choses sont précieuses et combien elles s’échappent vite. Sans oublier, la chaise berçante. C’est celle avec laquelle j’ai grandi, mais qui est restée derrière lors de la vente du chalet familial. Devant la photographie de ma mère en train de la vernir, j’ai ressenti le besoin de la réintroduire : retrouver une chaise identique, rejouer le geste, répéter la tâche qu’elle avait accomplie avant ma naissance. Placée dans l’espace d’exposition, elle fait écho à l’image, comme un miroir du temps. Qu’elle soit vernie par elle ou par moi, elle demeure témoin du temps, de la mémoire et de ce qui persiste malgré l’absence.

Une chanson pour vous faire rire, 1991, vidéo, 2 min et 11 s

Dans la seconde partie de l’exposition, l’atmosphère bascule. Après les murs ensoleillés des beaux jours, on se retrouve face aux jours de pluie. Ceux marqués par l’annonce du diagnostic, par les examens répétés, les réponses négatives, les chocs successifs. Peu à peu, la maladie s’installe et grignote tout : la motricité, la parole, l’autonomie. Ces murs rendent visibles cette atteinte progressive.

Sur ces murs apparaissent d’autres vestiges : un coffret à bijoux entrouvert, posé sur l’un de ses foulards ; un cardigan vert qu’elle aurait porté ; des pages de mots croisés complétées et d’autres laissées inachevées, désormais offertes au public, invité à les poursuivre pour elle. Leur enchaînement raconte la lente altération de son écriture jusqu’à cette enveloppe où mon prénom y est inscrit d’une main hésitante, presque enfantine.

Le déambulateur, symbole d’un corps entravé, est ici réduit à l’essentiel : sa cage d’aluminium, déconstruite, repeinte, déposée dans une paire de bottines noires. Il devient créature hybride, mouvante, presque ironique et moqueuse, portant le poids de la maladie tout en semblant prêt à s’enfuir. Objet censé soutenir la marche, il se retrouve inversé : ce sont désormais les bottines qui paraissent le transporter. Cette inversion en fait à la fois une caricature et une métaphore de la maladie, une présence encombrante que l’artiste rejette, mais qui persiste à suivre chaque pas.

Cage portative, 2025, aluminium, plastique, roue, bottines en caoutchouc, 66 x 81 x 58 cm

Bottines de personne, 2025, moulage, poudre de briques d'argile cuite, colle, 16,5 x 15,2 x 22,9 cm

Les bottines noires du déambulateur, ensuite moulées en terre cuite à partir de fragments d’anciennes briques rouges réduites en poudre, incarnent une mémoire recomposée : ni relique figée, ni monument, mais moulure de l’absence. Elles se situent entre archéologie intime et sculpture performative évoquant ce que l’on porte après la perte, le pas imprimé par la mémoire plutôt que le fardeau du deuil. Elles sont ce que je porte maintenant, non plus sur mes épaules mais en moi, à mes pieds. Ce ne sont pas des souliers que l’on enfile, mais des empreintes de présence, des vestiges affectifs, des marqueurs d’un passage.

Il y a là une dualité féconde : ce que j’ai porté m’a transformé et ce que je porte aujourd’hui, sous une autre forme, continue de me guider. Le pas prend le relais du poids, dans un geste de réappropriation. Ainsi, ces bottines ne sont pas un simple souvenir : elles sont une mémoire rendue mobile, une douleur devenue direction. Ni monument ni souvenir figé, Les bottines de personne incarnent une tentative de retenir ce qui glisse, de faire exister l’absence autrement. Avec leur allure de conte inachevé, elles renvoient autant à une perte intime qu’à une absence partagée. Elles pourraient avoir appartenu à tout le monde et à personne. Elles demeurent des reliques orphelines, des vestiges sans corps, habitées par ce qui n’est plus, mais persiste autrement.

SCM-III-Constellation, 2025, technique mixte sur papier Canson pressé à froid sans acide, encadrement, 61 x 45,7 cm

Analyse d’un rêve, un cri du cœur infini, 2024, acrylique, pastel, crayons sur pages originales du livre Analyses des Rêves de Sigmund Freud, papier calque, reliure japonaise, 30,48 x 25,4 cm / Corps infectieux, 2024, impression à jet d'encre sur papier Hahnemühle, encadrement, 76 x 76 cm

Ces murs ouvrent aussi des fenêtres vers l’organique et le cellulaire par des photographies de cellules infectieuses, de dessins techniques mixtes saturés de formes flottantes où s’entrelacent corps, nature, cosmos et fonds marins. À cela s’ajoutent des lettres manuscrites de ma mère témoignage intime et bouleversant sur sa vie, ses perceptions, son legs, ses adieux. On retrouve aussi le document officiel du diagnostic rédigé par la neurologue, preuve d’un destin scellé.

L’exposition se clôt sur une œuvre faite de carottes en plâtre, prolongées de queues réelles séchées. Leur surface, légèrement patinée de teintes discrètes, laisse apparaître les filaments et veinures de la matière. Simples en apparence, elles portent pourtant une force évocatrice immense, une métaphore de l’étouffement, mais aussi du corps vulnérable de ce qui bascule entre banalité et tragédie. Objet du quotidien devenu symbole, la carotte s’offre ici comme un signe fragile, universel, qui touche chacun par sa simplicité. Derrière l’humour presque involontaire se loge une charge humaine profonde : la mémoire d’un instant, d’un risque, d’une suffocation. Dans sa discrétion, l’œuvre dit tout avec douceur, mais sans détour.

Pansement d’un corps volcan, 2025, photographie, dentelle, 112 x 61 cm

SCM-II-Écosystème, 2025, technique mixte sur papier Canson pressé à froid sans acide, encadrement, 61 x 45,7 cm

J’aurais préféré mourir ainsi, 2025, plâtre, queues de carottes du jardin, 50,8 x 38,1 cm

Une exposition présentée par la Ville de Saguenay en collaboration avec le Centre des arts et de la culture de Chicoutimi.

L’art pour faire revivre sa mère, après la maladie par Marc-Antoine Côté, Le Quotidien